Awas “Jebakan” Partisipasi Perempuan: Sebuah Refleksi

Font: Ukuran: - +

Oleh: Abdullah Abdul Muthaleb

Tulisan ini sengaja dihadirkan pada awal tahun 2021 sebagai bagian refleksi dua puluh tahun lahirnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Sebelumnya pada tahun 1984, Pemerintah Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dua pekan lalu, bangsa ini juga merayakan 92 tahun hari Pergerakan Perempuan Indonesia.

Pada pada 22 Desember 1928, sebuah pidato yang monumental pun dibacakan Djami. “Tak seorang akan termasyhur kepandaian dan pengetahuannya yang ibunya atau perempuannya bukan seorang perempuan yang tinggi juga pengetahuan dan budinya.” Kalimat ini memberikan sinyal amat kuat bahwa begitu strategisnya peran perempuan sebagai mitra laki-laki dalam kehidupan.

Deretan peristiwa tersebut paling tidak membuka jalan bahwa perempuan yang memiliki hak yang sama laki-laki untuk terlibat dalam setiap agenda pembangunan. Sebutan populernya “partisipasi” yang kemudian bak menjadi “agama baru” dalam rezim pembangunan yang mulai digalakkan sejak era Orde Baru. Secara teori, Rahman (2002) menyebutkan bawa partisipasi adalah penetuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi di sekitranya sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam setiap pertanggungjawaban bersama.

Ini menandakan bahwa partisipasi (pun demikian partisipasi perempuan) menjadi sangat penting seperti penegasan John Stuart Mill dalam Miriam Budiarjo (1982) bahwa tanpa partisipasi nyaris semua orang akan ditelan oleh kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan pribadi mereka yang berkuasa. Di sini partisipasi dalam kata lain menjadi ukuran adanya kemandirian dan kedewasaan individu (warga) dalam melihat batasan antara kepentingan privat dan publik.

Dalam perjalanannya di Indonesia, partisipasi tidak sedikit yang dijabarkan ke dalam peraturan mulai dari Undang-undang hingga Perda (Qanun-red) yang mempertegas pentingnya partisipasi khususnya partisipasi perempuan. Ada yang sifatnya masih instan sebatas meng-insert-kan perempuan, ada pula yang sudah lebih dalam subtansial pengaturannya. Apabila kita melihat perkembangannya, tak dapat dipungkiri tentu ada kemajuan dibandingkan masa sebelumnya. Meskipun belum sepenuhnya merata di seluruh sektor pembangunan, tetapi secara angka tingkat partisipasi perempuan telah menunjukkan posisi yang membaik.

Isu partisipasi perempuan ini pun semakin mengemuka. Misalnya, partisipasi perempuan dalam pembangunan desa yang kian menguat saat UU Desa bergulir. Dalam UU ini berikut peraturan pelaksananya membuka jalan dan “mengharuskan” perempuan menjadi bagian dalam pembangunan desa. Dalam pelaksanaan SDGs pun demikian, partisipasi perempuan menjadi salah satu kata kuncinya. Dalam sektoral lainnya seperti pengelolaan sumber daya alam pun sama, pentingnya partisipasi perempuan pun kini tak lagi asing terdengar. Banyak kebijakan sektor ini yang kemudian mengintegrasikan keterlibatan perempuan mulai dari penyusunan dokumen AMDAL hingga pengelolaan Perhutanan Sosial yang saat ini terbuka lebar bagi perempuan. Intinya adalah partisipasi perempuan seperti menjadi arus-utama dalam pembangunan, sektor apa pun.

Dimana posisi Indonesia?

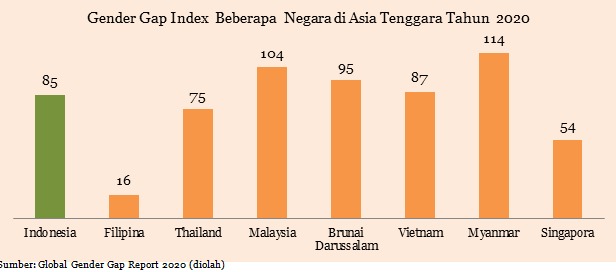

Sejak 2006, Laporan Kesenjangan Gender Global yang diterbitkan World Economic Forum (WEF) telah mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan empat indikator utama: partisipasi dan peluang ekonomi, kesehatan dan kelangsungan hidup, pencapaian pendidikan dan pemberdayaan politik. Laporan yang mencakup 153 negara, pada akhir Januari 2020 menempatan posisi Indonesia pada peringkat 85 dari 153 negara dengan skor 0,70. Dengan capaian skor 0,70 tersebut memberikan kabar bahwa Indonesia sudah menyempitkan jarak kesetaraan gender kurang lebih 70 persen dalam empat sektor utama di atas.

Akan tetapi, capaian itu sebenarnya tidak terlalu menggembirakan. Jika dibandingkan dengan skor pada tahun 2018, belum ada perubahan signinfikan. Bahkan Indonesia masih harus belajar dengan negara di Asia lainnya seperti Filipina (16), Singapura (54), dan Thailand (75). Meskipun demikian, Indonesia dalam pandangan WEF telah membuat kemajuan melibatkan perempuan dalam perekonomian dan kesempatan berusaha. Menurut WEF, ke depan Indonesia harus fokus mengatasi isu kesenjangan distribusi pendapatan karena pendapatan perempuan pekerja hanya setengah dari yang diperoleh laki-laki.

Bila kita membaca laporan tersebut maka akan terlihat dinamika yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Posisi Filipina pada rangking 16 misalnya tidak terlepas dari konsistensi dalam menekan ketimpangan gender dengan mengoptimalkan kepemimpinan ekonomi dan politik, bagi perempuan dan laki-laki. Berbeda dengan Jepang, negara maju yang ternyata pada rangking 121 ini dinilai perlu menyelesaikan pekerjaan rumah besar dalam hal pintu masuk representasi politik perempuan. Fenomena ini menunjukkan ketimpangan gender itu bisa terjadi di mana pun, tidak mengenal kasta negara. Negara sekaliber Jepang pun ternyata tingkat ketimpangan gendernya masing jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainya, yang notabenenya kalah maju dengan Jepang.

Menariknya, WEF dengan fakta yang ada memprediksikan bahwa kesetaraan gender tersebut mungkin baru akan tercapai 99.5 tahun ke depan. Saat ini, baru 68.6 persen jarak ketimpangan yang baru terpenuhi. Dengan kata lain, 31.4 persen lainnya masih menjadi upaya global ke depannya. WEF menjelaskan representasi politik perempuan berkontribusi secara signifikan walaupun secara keseluruhan, arena politik masih menjadi performa dimensi yang paling buruk. Butuh waktu 94.5 tahun untuk bergerak cepat menutup ketimpangan tersebut.

Sedangkan jurang ketimpangan gender bidang pendidikan diperkirakan membutuhkan waktu 12 tahun untuk menyelesaikanya. Sedangkan prediksi paling lama itu pada dimensi partisipasi dan kesempatan ekonomi membutuhkan waktu mencapai 257 tahun. Sisi lainnya, masih sulit untuk mendefinisikan proyeksi menyelesaikan ketimpangan pada dimensi kesehatan dan harapan hidup. Akan tetapi, dalam laporan tahun 202o ini tingkat ketimpangan gender mulai dapat ditekan atau bahkan pencapaian penuh pada empat dimensi tersebut telah terjadi pada 40 negara dari 153 negara yang diukur.

Partisipasi dan Ancaman Distori

Upaya memperbaiki ketimbangan gender salah satunya dengan memperkuat partisipasi perempuan. Partisipasi akan terjadi lebih mudah apabila terbuka akses bagi perempuan untuk terlibat. Partisipasi menjadi modal awal untuk menghadirkan suara-suara dan kepentingan perempuan secara nyata. Akan tetapi, dorongan partisipasi perempuan di berbagai ruang pembangunan dapat saja mengalami distorsi. Niat baiknya memperkuat partisipasi, tetapi mengapa berpeluang mengalami distorsi?

Pertama, gagal paham membedakan antara representasi dan partisipasi. Representasi atau keterwakilan hanyalah salah satu aspek dari partisipasi itu sendiri. Oleh sebab itu, pada saat kita melakukan penambahan jumlah representasi maka pada saat tersebut belum tentu partisipasi perempuan yang menjadi tujuan di awal bisa langsung terwujud. Tetapi seringnya pada saat jumlah keterwakilan sudah bertambah, kita langsung merasa puas dan menganggap partisipasi sudah nyata terjadi. Meskipun tak dapat dipungkiri ketika representasi makin tinggi maka akan terbuka peluang lahirnya partisipasi yang lebih berkualitas.

Kedua, partisipasi perempuan ditempatkan sebagai entitas homogen. Faktanya perempuan tidak demikian melainkan karakteristiknya sangat heterogen. Apakah ketika dalam sebuah musyawarah gampong, perempuan yang hadir berimbang dengan jumlah laki-laki maka otomatis dapat disebut partisipasi sudah terwujud dengan sukses? Belum tentu, sangat tergantung: siapa saja perempuan yang hadir tersebut? Perempuan dengan kelas sosail bagaimana? Kalau yang hadir semua perempuan yang satu kelompok, dominan isteri pejabat gampong, atau perempuan-perempuan yang dekat aksesnya dengan kekuasaan di tingkat gampong, maka hal demikian hanya sekedar partisipasi “jenis kelamin perempuan”. Partisipasi perempuan “papan atas” itu sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa selain berpotensi melanggengkan dominasi patriarki.

Ketiga, partisipasi identik dengan kehadiran fisik perempuan. Sejatinya, partisipasi bukan sekedar hadirnya perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan seperti Musrenbang misalnya. Partisipasi harus dimaknai sebagai hak politik perempuan yang didalamnya terkadung proses emosional dan intelektual yang tidak bisa disekat dengan sebatas hadir Musrenbang. Partisipasi juga dapat berbentuk menerima dan memberi informasi, serta memberikan feedback atas sebuah rencana kebijakan. Partisipasi harus terbuka tanpa terjebak dengan alur-alur teknokratis tersebut.

Keempat, partisipasi terkunci dalam domain perencanaan. Tentu partisipasi pada perencanaan baik program maupun kebijakan menjadi pintu masuk tetapi selama ini perempuan hanya didorong terlibat dalam perencanaan, mengusulkan kebutuhan dan memberikan pandangan umum atas perencanaan. Ketika menyebut partisipasi perempuan di gampong maka yang langsung dibayangkan adalah berapa jumlah perempuan hadir dalam rapat-rapat gampong? Tidak demikian dan tidak sebatas perencanaan. Akan tetapi, partisipasi demikian meredup, tak lagi terlihat ketika hasil perencanaan telah dieksekusi. Ruang partisipasi perempuan seolah-olah sudah berakhir setelah Musrenbang atau konsultasi publik atas draf kebijakan selesai. Konon lagi ikut berpartisipasi dalam menikmati hasil perencanaan itu sendiri.

Kelima, partisipasi dalam struktur pengambil keputusan di berbagai tingkatan terjebak dengan “unsur perempuan”. Kalau ada beberapa unsur misalnya unsur pemuda, unsur adat, dan unsur keagamaan, maka yang lazim terjadi selama ini adalah seolah-olah posisi perempuan hanya bisa diwakili dari “unsur perempuan”. Sedangkan unsur-unsur lainnya menjadi areanya laki-laki. Padahal partisipasi perempuan yang tersebar di semua unsur itu berpeluang menghasilkan kualitas partisipasi yang lebih tinggi.

Dengan situasi demikian, semestinya para pelaku baik dari kalangan birokrasi-pemerintah, politisi, hingga organisasi masyarakat sipil yang selama ini berjibaku bersuara dan mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang pro partisipasi perempuan harus merefleksikan ulang: bagaimana mendudukan partisipasi itu secara lebih baik? Apa yang harus diperhatikan dan dikoreksi agar partisipasi perempuan bukan sekedar angka tetapi mampu mendokrak kualitas kehidupan perempuan itu sendiri? Apakah partisipasi yang selama dibangun sudah menjangkau partisipasi dan peluang ekonomi, kesehatan dan kelangsungan hidup, pencapaian pendidikan dan pemberdayaan politik secara simultan atau sebaliknya, atau malah menjadi beban baru dalam kehidupannya?

Patriarki: Ancaman Klasik

Partisipasi perempuan tidak bergerak di ruang kosong. Kalau kita mau melihat kembali akar persoalannya mengapa ketimpangan gender masih menjadi persoalan - bukan hanya di Indonesia, tetapi di berbagai belahan dunia - karena memang masih ada akar yang menindasnya. Akar persoalan itu adalah patriarki, yang oleh Mansour Fakih (2016) menyebutnya sebagai ideologi kelelakian dimana laki-laki dianggap memiliki kekuasaan superior dan privilege ekonomi yang dianggap sebagai masalah universal dan mendahukui segala bentuk penindasan.

Dengan demikian, patriarki secara jelas menghasilkan berbagai bentuk ketidakadilan gender. Mulai dari marginalisasi, kekerasan, subordinasi, dan diskriminasi, Artinya, agenda memperkuat kualitas partisipasi perempuan di berbagai sektor pembangunan harus menyasar pada upaya mengkritisi dan menghilangkan sistem patriaki yang daya rusaknya itu memberangus relasi yang adil dan setara.

Sylvia Walby (2014) dalam bukunya “Teorisasi Patriarki” menyimpulkan bahwa ketika perempuan mendapatkan akses dan haknya di ruang publik, pada saat bersama juga terbuka peluang bertambahnya masalah baru bagi perempuan. Menurutnya, perempuan dihadapkan pada sebuah penindasan yang lebih luas lagi, yakni sebuah struktur sosial patriarki. Di dalam ruang publik yang diisi oleh perempuan pun ternyata tidak lepas dari penindasan terhadap perempuan. Pandangan Walby ini memberikan isyarat bahwa perempuan, sehebat apa pun partisipasinya, ketika ia berada dalam keluarga dengan lingkungan laki-laki yang patriarki, maka ia sebenarnya kembali tersandera. Dengan demikian, partisipasi perempuan di ruang publik memiliki tantangan besar dengan sistem patriarki yang bisa menjadi mesin eksploitasi perempuan dari lingkungan domestik hingga publik. Sebuah kenyataan yang acapkali terabaikan dalam membangun strategi peningkatan partisipasi perempuan di Indonesia, termasuk di Aceh.

Kapitalisme: Membuka Ruang Tapi Menindas?

Banyak survey global yang memproyeksikan atau menyimpulkan bahwa kesetaraan gender bisa dicapai dengan meningkatnya partisipasi perempuan akan menghasilkan produktivitas ekonomi yang lebih baik. Pelibatan perempuan semakin dipandang strategis dan menguntungkan. Kita tentu misalnya masih ingat bagaimana McKinsey Global Institute Report (2015) yang menyebutkan bahwa sebesar 12 triliun dolar AS dapat ditambahkan pada GDP global sampai 2025 dengan memberdayakan kesetaraan perempuan. Bahkan relevan dengan isu lingkungan, sebuah kajian yang dilakukan FAO (2017) bertema “Tackling Climate Change through Rural Women’s Empowerment” menyimpulkan peran penting perempuan tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontrbusi pada pertumbuhan ekonomi yang tanpa merusak lingkungan (green growth). Kajian FAO ini kemudian dapat kita baca bahwa perempuan ketika beruruan dengan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim memberikan kontribusi positif dalam kelestarian lingkungan.

Tentu ada banyak penelitian kelas dunia lainnya yang memberikan isyarat yang kuat bahwa kesetaraan gender itu diperlukan dengan berbagai keuntungan yang akan diperoleh. Tetapi, jika kita mau jujur dan melihat realitasnya dengan jernih maka terbuka lebarnya perempuan untuk berkecimpung sebagaimana temuan-temuan di atas, bagi kalangan feminis, ibarat makan siang; tidak ada yang gratis. Apabila dorongan partisipasi perempuan yang lebih kuat itu tidak diproteksi dalam kerangka kebijakan yang menjamin dan melindungi perempuan maka yang muncul adalah eksploitasi tubuh perempuan dan perempuan sebagai individu yang merdeka.

Bukankah kita sering menyaksikan perempuan dalam ruang publik mendapatkan posisi atau upah dari pekerjaannya, tetapi perempuan juga mengalami eksploitasi yang diakibatkan oleh kawin silang antara patriaki dan kapitalisme? Bukan hanya soal perbedaan upah yang diterima, tetapi saat ini ada kencederungan menjadikan perempuan sebagai komoditas demi meraih keuntung sebesar-besarnya yang tentunya merugikan perempuan. Secara kasat mata, dalam hal terakhir ini kita sering tidak adil terhadap perempuan dalam melihat “jebakan” kapitalisme yang melilit perempuan dengan berbagai bentuk itu.

Oleh sebab itu, harus hati-hati sekali ketika mengklaim ada kemajuan partispasi perempuan sebagai buruh pabrik sawit misalnya hanya karena perempuan sudah memiliki akses yang lebih mudah seperti halnya laki-laki. Harus berhati-hati juga ketika perempuan dipekerjakan pada bidang tertentu dalam jumlah yang dominan, padahal pada saat yang sama laki-laki sendiri menghindari pekerjaan tersebut.

Hal paling sederhana misalnya ketika perempuan bekerja di SPBU, satu sisi bisa jadi bagian partisipasi perempuan tetapi perlu dicek juga apakah hak-haknya sebagai pekerja dijamin dan dibayar sama dengan laki-laki dengan beban kerja yang sama? Apakah hak-haknya secara spesifik berupa cuti haid, cuti hamil misalnya terpenuhi dengan baik?

Contoh lainnya ketika sekelompok perempuan terlibat langsung menjaga hutan, satu sisi itu dapat kita anggap sebagai partisipasi yang keren. Tetapi jika kemudian hal tersebut lebih diakibatkan oleh laki-laki yang tidak mau berkolaborasi menjaga hutan bersama-sama dengan perempuan, atau laki-laki sama sekali tidak mau menjaga hutan, dan kemudian perempuan juga harus menanggung sendiri kerja-kerja domestik setelah melakukan patroli di hutan (karena suami atau keluarga tidak mau menggantikan peran domestik itu) maka partisipasi seperti ini menjadi ironi. Sebaliknya, jika perempuan penjaga hutan ini bisa berbagi peran dengan laki-laki dan keluarganya termasuk dalam urusan domestik dan proses pengelolaan hutan dilakukan bersama-sama yang juga memberikan akses dan kontrol bagi perempuan maka inilah partisipasi perempuan yang sesungguhnya.

Pertanyaan-pertanyaan demikian sebagai contoh bahwa partisipasi perempuan di ruang publik yang berhubungan langsung dengann bisnis-ekonomi itu tidak terlepas dari relasi patriarki dengan kapitalisme yang berpotensi membuka ruang bagi perempuan tetapi didalamnya sebenarnya ada penindasan. Kita kadang sering lupa juga dengan marginalisasi terhadap perempuan khusus kelas pekerja seperti buruh tersebut bersifat ganda. Sekali lagi, kehidupan perempuan dalam lingkungan patriakhi ini kemudian menuntunya untuk tidak meninggalkan kerja-kerja domestik. Bukan hanya kelas pekerja di pabrik, perempuan-perempuan yang berpartisipasi dalam ranah politik, birokrasi, dunia pendidikan, hingga layanan publik lainnya juga kental dengan fakta-fakta ini. Partisipasinya dinanti dan terus didorong tetapi implikasinya kepada perempuan itu sendiri jarang tersentuh untuk bisa dimitigasi dengan baik.

Dengan situasi demikian, apakah kemudian konsep partisipasi perempuan menjadi keliru dan salah kaprah? Apakah dengan refleksi di atas kita baiknya berhenti memperjuangkan partisipasi perempuan? Jelas tidak demikian. Partisipasi perempuan itu tetap diperlukan bahkan sebagai hak azasi perempuan untuk terlibat. Refleksi ini tidak juga dimaksudkan untuk mengendorkan semangat gerakan khususnya gerakan perempuan bicara pentingnya partisipasi perempuan. Sebaliknya, catatan di sini untuk menjadi cermin sekaligus melihat ulang pencapaian sekaligus sejumlah “pr” yang harus diselesesaikan. Refleksi agar kita kembali pada prinsip-prinsip partisipasi itu sendiri, yang salah satunya harus ada kesetaraan tanggung jawab (sharing responsibility). Bagaimana caranya, apa yang sebaiknya dilakukan? Berikut ini beberapa pokok pikiran yang dipandang strategis untuk meningkatkan “kualitas partisipasi perempuan’ sekaligus sebagai upaya preventif dan protektif agar partisipasi ini tidak kemudian menjadi masalah baru bagi perempuan.

Partisipasi yang Transformatif

Salah satu tantangan sekaligus jalan keluar dari “jebakan” partisipasi ini adalah bagaimana menjadikan partisipasi itu yang mampu melahirkan perubahan. Meminjam istilahnya Mansour Fakih (2016) inilah yang dikenal dengan gerakan tranformasi gender. Gerakan ini menurutnya lebih merupakan gerakan pembebasan perempuan dan laki-laki dari sistem yang tidak adil. Singkatnya, Fakih mempertegas jika transformasi ini bukan sekedar memperbaiki status perempuan dengan menggunakan indikator norma laki-laki melainkan suatu upaya untuk meningkatkan martabat dan kekuatan perempuan yang didalamnya dibutuhkan juga perubahan peran gender, baik perempuan maupun laki-laki.

Jika pandangan Fakih di atas dihubungkan dengan tulisan ini maka semestinya perjuangan memperkuat partisipasi perempuan harus mampu menghapuskan praktik-praktik yang melanggengkan ketidakadilan, memberangus sistem yang menindas dan menghilangkan perlakuan diskrimiasi sehingga partisipasi yang wujud merupakan partisipasi yang berkualitas dan bebas dari dampak buruk bagi perempuan itu sendiri. Artinya, apabila selama ini ada gampong yang didampingi untuk memperkuat partisipasi perempuan, sudah bisa dicek kembali: apakah prosesnya sudah pada mengarah membebaskan atau hanya sekedar pertemuan-pertemuan yang hanya menghitungan jumlah perempuan yang hadir sebagai indikator capaiannya? Atau sebatas merekapitulasi usulan yang diterima dalam Musrenbang lalu kita berpuas hati dengan capaian itu?

Pendekatan GAD: Kritis yang Membebaskan

Partisipasi perempuan tidak bisa dijauhkan dengan agenda pemberdayaan perempuan. Secara teoritik, terdapat dua pendekatan paling banyak dibahas berkaitan dengan pemberdayaan perempuan tersebut yakni Women in Development Approach (WID �“ Pendekatan Perempuan dalam Pembangunan) dan Gender and Development Approach (GAD �“ Pendekatan Perempuan dan Pembangunan). Dari kedua pendekatan ini, partisipasi yang transformatif seperti disebut Mansour Fakih sebenarnya hanya bisa dicapai jika partisipasi itu bisa membebaskan perempuan dari segala bentuk penindasan. Pendekatan yang bisa mewujudkan kondisi tersebut ada pada pendekatan GAD. Mengapa demikian?

Pendekatan WID mulai dimunculkan di awal 1970-an dan secara formal dibahas dalam Konferensi Perempuan Sedunia I pada tahun 1975 tersebut dibangun atas sejumlah asumsi. Salah satu asumsi adalah ketidakberdayaan perempuan dikarenakan perempuan sendiri yang tidak tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Fokusnya bagaimana kemudian mengintegrasikan perempuan dalam proyek dan meningkatkan partisipasi perempuan tanpa melihat ada banyak faktor di luar perempuan yang menyebabkan dirinya tidak berdaya atau tidak ikut terlibat dalam pembangunan itu.

Satu sisi memang pendekatan ini dinilai berhasil dalam memenuhi kebutuhan praktis gender seperti soal akses kesehatan dan air bersih. Selain itu juga menjadi babak baru lahirnya kebijakan afirmasi yang memberikan perlakuan khusus kepada perempuan. Akan tetapi, WID ini tidak mampu menumbuhkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, meskipun kebutuhan praktis gender tentu diperlukan. Hal ini dikarenakan pendekatan WID tidak kritis mencari akar dan menghilangkan penyebab terjadinya ketidaksetaraan hidup perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial. Padahal ketidakberdayaan dan minimnya partisipasi itu karena ada faktor budaya, adat-istiadat, tafsiran atas agama, politik, hukum dan banyak faktor di luar perempuan lainnya yang selama ini telah menyebabkan perempuan terpuruk. Sayangnya, pendekatan WID tidak menyasar hal demikian.

Setelah sekian tahun pendekatan WID tersebut dipraktikkan di berbagai negara, ternyata yang terjadi adalah mobilisasi perempuan tanpa mampu membebaskannya dari segala praktik ketidakadilan. Kebutuhan praktis bisa saja terpenuhi tetapi ada banyak faktor di luar perempuan yang selama ini menindas perempuan tetap berjalan tanpa berubah sama sekali. Situasi demikian dibahas dalam Konferensi Perempuan Sedunia III di Nairobi, Kenya tahun 1985, yang kemudian dimunculkan pendekatan baru yakni pendekatan GAD. Secara sederhana dapat dimaknai bahwa pendekatan ini mengakui bahwa ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan atau rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan bukan disebabkan oleh ketidakberdayaan perempuan tetapi diakibatkan oleh banyak faktor di luar perempuan.

Pendekatan baru ini mempertegas bahwa partisipasi perempuan akan bermakna jika segala bentuk ketidakadilan gender baik di tingkat keluarga, masyarakat, maupun negara harus menjadi fokus untuk diubah. Artinya, yang harus dibenahi adalah hubungan-hubungan tersebut, bukan semata-mata fokus pada perempuan. Segala hal yang selama ini menyebabkan perempuan tidak berdaya, membatasi partisipasinya dalam pembangunan menjadi bagian yang dikritisi dan dicarikan solusi untuk menghilangkannya. Artinya, ketika pendekatan GAD menjadi pilihan maka dengan sendirinya cara kerja pendekatan WID akan ikut serta, tetapi tidak sebaliknya. Ketika pendekatan WID yang dijalankan, otomatis pendekatan GAD tidak termasuk didalamnya.

Bagaimana dengan praktiknya di Indonesia khususnya di Aceh? Singkat kata, pola peningkatan partisipasi yang dibangun terutama oleh pemerintah - birokasi masih dominan mengandalkan pendekatan WID. Banyak program yang tujuannya meningkatkan partisipasi perempuan yang dalam praktiknya belum mengkritisi berbagai faktor di luar perempuan yang selama ini melanggengkan ketidakadilan gender. Contoh sederhana misalnya ketika membicarakan ketahanan keluarga, maka yang menjadi sasarannya adalah perempuan, bagaimana perempuan harus digerakkan perannya sebagai ibu dan isteri untuk mempertahankan keluagarnya dari berbagai dimensi. Padahal ketahanan keluarga itu bukan pada perempuan kuncinya tetapi juga sangat ditentukan oleh suami sebagai pasangannya dan berbaagi faktor eksternal lainnya. Akan tetapi, lagi-lagi fokusnya adalah perempuan tanpa melihat ada ketidakadilan gender yang justeru selama ini sangat berpengaruh atas ketahanan keluarga tersebut.

Contoh lainnya seperti isu rendahnya capaian ASI ekslusif. Coba periksa alasan-alasan yang sering muncul ke publik, pasti lebih menyasar pada perempuan yang tidak memiliki pengetahuan dan rendahnya kesadaran unuk memberikan ASI, dan seterusnya. Itulah alasan-alasan yang lazim kita temukan yang sebenarnya berangkat dari logika WID. Padahal banyak riset sudah menunjukkan bahwa tercapaianya ASI ekslusif itu ada banyak faktor penentu di luar perempuan, salah satunya peran serta suami dan keluarga besar. Akhirnya, lagi-lagi perempuan dihimbau untuk berpartisipasi menyukseskan program pemerintah untuk meningkatkan capaain tersebut, yang jarang menyasar adanya ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga sebagai penyebabnya.

Dua contoh sederhana di atas menandakan bahwa upaya memperkuat partisipasi perempuan di setiap sektor pembangunan yang lebih baik sejatinya diawali dengan melihat ulang pendekatan yang dijalankan selama ini. Jangan-jangan selama ini kita bekerja keras membangun partisipasi perempuan tetapi partisipasi itu tidak bergerak. Partisipasi yang hanya sekedar “menghadirkan tubuh perempuan” dalam pembangunan dengan segala perangkat pembangunan itu (mengikuti Musrenbang, menjadi aparatur gampong, terlibat dalam penjagaan hutan, menjadi kepala sekolah, dan seterusnya) namun belum menyasar untuk menyelesaikan ada banyak persoalan di sekeliling perempuan yang selama ini membuat perempuan tidak berdaya. Partisipasi model demikian dari sisi angka memang menunjukkan grafik yang menanjak tetapi sebenarnya banyak -faktor di luar perempuan yang selama ini memicu ketidakadilan bagi perempuan tak kunjung berubah. Jika ini yang terjadi maka sebenarnya kita sedang mambangun partisipasi semu, bahkan partisipasi yang tanpa sadar membangun beban-beban baru di atas pundak perempuan.

Penutup

Dengan segala dinamikanya, partisipasi perempuan tetap diperlukan dan haknya sebagai warga negara untuk menjadi bagian dalam setiap sektor pembangunan. Partisipasi bukan bentuk kebaikan negara kepada perempuan tetapi sebaliknya sebagai hak perempuan yang harus dijamin oleh negara. Dijamin terpenuhi hak berpartsipasi dengan baik tanpa ada penindasan didalamnya. Oleh sebab itu, pengorganisasian perempuan di berbagai tingkatan harus mampu mewujudkan perubahan yang membebaskan dirinya dari segala bentuk ketidakadilan gender. Dalam konteks ini menjadi penting untuk senantiasa merefleksikan bagaimana capaian dan dampaknya atas segala upaya yang diatasnamakan penguatan partisipasi perempuan itu.

Partisipasi perempuan pada akhirnya juga bukan hanya membutuhkan peluang atau kesempatan yang sama, akan tetapi juga harus dipastikan tersedia mekanisme atau cara kerja yang memungkinkan perempuan untuk dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada itu sesuai dengan pengalaman dan potensi yang ia miliki. Di sisi lain, penguatan partisipasi perempuan membutuhan usaha yang lebih keras dari sekedar peningkatan ketrampilan perempuan. Sebab, partisipasi bukan tujuan melainkan cara untuk terwujudnya transformasi sosial yang memungkinkan terbangunnya relasi yang adil dan setara dalam kehidupan.***

Berita Populer

Sebelumnya

Sebelumnya